1967 suchte das Ortsamt Veddel- Rothenburgsort wegen der immer wieder vorkommenden Namensverwechslungen bei Billhorner Kanalstraße und Zweite Billhorner Kanalstraße , einen neuen Namen für die „Zweite Billhorner Kanalstraße “. Da diese Straße auf das ursprüngliche Kinderkrankenhaus zuführt, wurde als Namengeber eine verstorbene Persönlichkeit gesucht, die sich um die Gründung oder Leitung des Kinderkrankenhauses verdient gemacht hatte. So wurde als Straßennamensgeber der Arzt Friedrich Thieding ausgesucht. Dazu Hildegard Thews: Er war: „zwar passives Mitglied der NSDAP, als ‚unbelastet‘ aus dem Entnazifizierungsverfahren hervorgegangen (..) [und hatte] sich vielmehr als Hausarzt, Funktionär in der Ärztekammer und Gegner der ‚Euthanasie‘ einen Namen gemacht (..). Am 3. Oktober 1969 wurde der Namenswechsel zu ‚ Thiedingreihe ‘ vollzogen.“ (Hildegard Thews in ihrem Eintrag zu Carl Stamm in der Stolpersteindatenbank. www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?MAIN_ID=7&BIO_ID=2804)

Friedrich Thieding wurde 1893 in Hamburg geboren.[1] Von 1910 bis 1913 besuchte er die Oberrealschule Holstentor in Hamburg, an der er Abitur machte. An der Technischen Hochschule München und den Universitäten München (1913-15), Göttingen (1915-19) und Hamburg (1918-20) studierte er Medizin und Chemie, wurde 1920 promoviert und eröffnete ein Jahr später eine eigene Praxis am Speersort . Als Student gehörte er der studentischen Verbindung Landsmannschaft Hannovera auf dem Wels an.[2]

Thieding wurde 1922 zum Vorstandsmitglied der Vereinigung der Krankenkassenärzte Groß-Hamburgs e.V. gewählt – eine Funktion, die er bis März 1933 ausübte. 1928 wurde er in die Hamburger Ärztekammer gewählt.[3] Seit 1931 war er ehrenamtlich stellvertretender Vorsitzender der privatärztlichen Verrechnungsstelle.[4] Wie Anna von Villiez hervorgehoben hat, bekämpften sich Gegner und Befürworter des Krankenkassensystems in Hamburg erbittert, nationalsozialistische Ärzte attackierten das Kassenarztwesen dabei als „jüdisch“ und „rot“.[5] In einer Darstellung zur Geschichte des NSD-Ärztebundes von 1940 hieß es in der Rückschau, der „schwerste Kampf“ der Nationalsozialisten hätte sich „gegen die Vereinigung der Krankenkassenärzte [gerichtet], in der das jüdische Element sehr starken Einfluß hatte“.[6] Welche Rolle Thieding in diesen Auseinandersetzungen spielte, ist bislang nicht erforscht worden. Seit Februar 1933 gehörte Thieding für wenige Monate bis zu ihrer Auflösung der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) an.[7]

Nur kurze Zeit nach dem Wahlsieg der NSDAP im März 1933 wurden die ärztlichen Spitzenverbände in Hamburg „gleichgeschaltet“. Der Vorstand der Vereinigung der Krankenkassenärzte Groß-Hamburgs legte am 27. März seine Ämter nieder.[8] Laut Thiedings Aussagen wurde er zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern unter Androhung von Schutzhaft zum Rücktritt gezwungen.[9] Verifiziert werden konnte diese Angabe nicht, entsprechende Forschungen zur Vereinigung und ihrer „Gleichschaltung“ fehlen. Einen Tag vor dem Rücktritt der Vereinigung erschien in den Mitteilungen für die Aerzte und Zahnärzte Groß-Hamburgs ein Artikel Thiedings, in dem er sich positiv auf die 1931 erlassenen gesetzlichen Regelungen zum Kassenarztwesen und deren Absicherung der „Selbstverwaltung der Kassenärzte“ bezog und sich gegen „Staatssozialismus“ und „Bürokratisierung“ im Gesundheitswesen aussprach. Gleichzeitig sah er die Ärzteschaft dem „Wohle des Volksganzen“ verpflichtet und betonte in völkischem Duktus: „Ein krankes Volk ist dem Untergang geweiht.“[10] Explizite Hinweise auf eine positive Haltung zur nationalsozialistischen Machtübernahme fehlen jedoch.

Die Hamburger Ärztekammer wurde am 26. Mai vom neuen NSDAP-Gesundheitssenator Friedrich Ofterdinger aufgelöst. Im August 1933 wurde schließlich eine reichsweite Kassenärztliche Vereinigung (KVD) gebildet, in die die lokalen Vereinigungen aufgelöst wurden.[11] Noch im Mai 1933 wurde Thieding allerdings als zweiter Vorsitzender in den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft von Ärzten und Zahnärzten e.V. gewählt.[12] Was in der folgenden Zeit aus der Arbeitsgemeinschaft wurde, ist nicht bekannt.

Friedrich Thieding wurde im September 1933 förderndes Mitglied der SS – laut eigenen Angaben in der Entnazifizierung „aus persönlichen Sicherheitsgründen auf Anraten meiner Freunde“. Als er nach dem „Röhm-Putsch“ 1934 seine Zahlungen einstellen wollte, habe er Drohungen erhalten.[13] Seit 1934 war Thieding Mitglied in den NS-Wohlfahrtsverbänden Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) und Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung ( NSKOV), seit 1939/40 im Nationalsozialistischen Deutschen (NSD) Ärztebund.[14]

1933 oder 1934 wurde Thieding Mitglied im Vereinsvorstand des Kinderkrankenhauses Rothenburgsort[15], das 1933 von jüdischen Ärzten „gesäubert“ worden war und seit 1934 von dem NSDAP- und SS-Mitglied Dr. Wilhelm Bayer geleitet wurde.[16] Im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasie-Programms wurden im Kinderkrankenhaus seit 1940 insgesamt 57 als „behindert“ eingestufte Kinder vom medizinischen Personal getötet, wobei Bayer die Tötungsgenehmigungen direkt vom „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden“ erhielt. Dabei sollte der Kreis der Mitwisser/innen möglichst klein gehalten werden, nach kursierenden Gerüchten unter den Schwesterschülerinnen wurde im Frühjahr 1942 aber die gesamte Belegschaft über die Tötungen informiert.[17] Über die Frage, ob Thieding als Mitglied im Vereinsvorstand von den Morden wusste, lässt sich mit Blick auf fehlende Aussagen in der Forschungsliteratur dazu nur spekulieren – den Vereinsvorsitzenden Friedrich Stanik, Staatsrat und Generaldirektor der Hochbahn, hatte Bayer nachträglich darüber in Kenntnis gesetzt, dass „auf Anordnung des Senators Friedrich Ofterdinger Euthanasie an missgestalteten und geisteskranken Kindern durchgeführt“ werde.[18] Zu Thiedings Rolle im Verein bedarf es insofern ebenso wie zu seinem Verhalten als Kuratoriumsmitglied des Kinderkrankenhauses in der Nachkriegszeit und den damaligen juristischen Auseinandersetzungen weiterer Studien.[19]

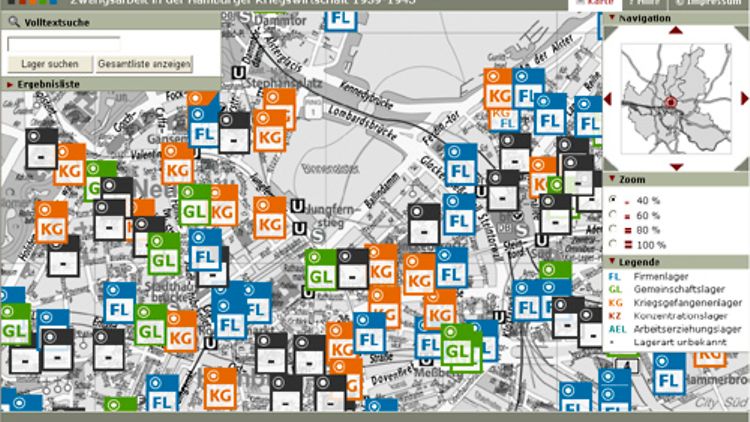

Seit 1936 arbeitete Thieding zudem für verschiedene Unternehmen als Betriebsarzt, so für die Billbrauerei AG (1936/37-1946), die Norddeutsche Reichsmühle (1937-1941), die Ruberoidwerke (1938-1946), die Schlochauer Nachfg. (1941-1945) sowie Hell & Sthamer (1944/45).[20] Mindestens im Fall der Firma Schlochauer wirkte Thieding auch in der ärztlichen Betreuung beschäftigter Zwangsarbeiter, in diesem Fall von über 100 Polinnen und Polen.[21] Vom Militärdienst wurde Thieding wegen Untauglichkeit zurückgestellt.[22]

Im Mai 1939 trat er auch in die NSDAP ein, sein Eintrittsdatum wurde laut eigenen Angaben auf den 1. Mai 1938 zurückdatiert.[23] In seiner Entnazifizierung erklärte Thieding, zusammen mit „ca. 20 sogenannten ,besser Situiertenʽ“ zu einer Besprechung mit der NSDAP-Ortsgruppe aufgefordert und dort unter Druck gesetzt worden zu sein, sich auf einer „herumgereichte[n] Sammelliste“ einzutragen, um die Mitgliedschaft zu beantragen: „Ein Aufnahmeantrag wurde von mir niemals gestellt oder unterzeichnet“. Beiträge habe er nur bis zum August 1943 gezahlt, ein Mitgliedsbuch niemals besessen.[24] Diese Darstellung erscheint fragwürdig, insbesondere weil ein handschriftlich unterzeichneter Aufnahmeantrag zur festen Voraussetzung einer NSDAP-Mitgliedschaft zählte und dieses Kriterium streng geprüft wurde, da die Partei viel Wert auf die „Freiwilligkeit“ einer Mitgliedschaft legte.[25] Ob auf Thieding dennoch Druck ausgeübt wurde, kann nicht verifiziert, aber auch nicht ausgeschlossen werden. Da es keine weiteren Quellen gibt, die seine Darstellung bestätigen, liegt die Annahme nahe, dass es sich um eine Schutzbehauptung im Zuge der Entnazifizierung handelte.

1945/46 wurde Thieding entnazifiziert, eine weitere Ausübung seiner privaten Praxis wurde ihm gestattet. Im Februar 1949 wurde er in die Kategorie V eingestuft.[26] Bereits kurz nach der britischen Besetzung Hamburgs übernahmen Thieding und andere frühere Vorstandsmitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) die Geschäfte der Landesstelle der KVD. 1948 wurde er auch offiziell zu deren zweitem Vorsitzenden gewählt.[27] 1949 gehörte Thieding zu den Mitbegründern des Verbandes der Ärzte Deutschlands, des „Hartmannbundes“, dessen Vorsitzender (1950-59) und Ehrenvorsitzender (seit 1958) er war.[28] 1950 wurde er in die Bundesärztekammer gewählt, 1954 übernahm er den Vorsitz der KV Hamburg.[29] 1955 wurde ihm die Paracelsus-Medaille der Deutschen Ärzteschaft verliehen, 1956 das Großkreuz des Bundesverdienstordens und 1958 die Hermann-Kümmell-Ehrengedenkmünze der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg.[30] Bundesarbeitsmininister Theodor Blank (CDU) ernannte ihn 1959 zum Richter am Bundessozialgericht in Kassel.[31] Thieding veröffentlichte in den Nachkriegsjahren mehrere Bücher, darunter „Die kassenärztliche Praxis“ (1947), „Das soziale Mosaik“ (1956) und „Der alte Mensch und die Gesellschaft“ (1965).[32] Dabei sprach er sich u.a. für eine Neuordnung der Sozialversicherung aus. Das Hamburger Abendblatt nannte ihn einen „der bekanntesten deutschen Ärzte“ und einen „der besten Kenner sozialpolitischer Probleme“.[33] 1965 verlieh ihm die Bundesärztekammer für seine Verdienste um die ärztliche Fortbildung die Ernst-von-Bergmann-Plakette.[34] 1967 starb Thieding im Alter von 73 Jahren.[35]

Als Ende der 1960er Jahre ein Name für die Zweite Billhorner Kanalstraße gesucht wurde, sollte der Namensgeber eine Person sein, die sich um das Kinderkrankenhaus Rothenburgsort verdient gemacht hatte. Dabei fiel die Wahl nicht auf den jüdischen Kinderarzt Carl Stamm, der das Krankenhaus bzw. seine Vorgängerinstitution von 1898 bis 1933 geleitet hatte und kurz vor seiner Deportation 1941 verstorben war, sondern auf Thieding, der in den frühen 1960er Jahren stellvertretender Vorsitzender des Vereins war und nach dem die Straße im Oktober 1969 benannt wurde.[36] 1971 wurde vom Hartmannbund die Friedrich-Thieding-Stiftung ins Leben gerufen und seit 1972 der Friedrich-Thieding-Preis vergeben.[37]

Text: David Templin

Quellen:

1 Bei der folgenden biographischen Skizze handelt es sich um die leicht überarbeitete Fassung einer Kurzbiographie, die 2017 im Rahmen eines wissenschaftlichen Gutachtens für das Staatsarchiv Hamburg (StAHH) erstellt wurde. Das vollständige Gutachten ist einsehbar unter:

www.hamburg.de/contentblob/13462796/1d4b36cbfb9adc7fca682e5662f5854d/data/abschlussbericht-ns-belastete-strassennamen.pdf (zuletzt aufgerufen am 14.4.2020).

2 Fragebogen Der Staatskommissar für die Entnazifizierung und Kategorisierung der Hansestadt Hamburg, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 31.1.1949, in: StAHH, 221-11, M 6343; Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, in: ebd.

3 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, Anlage, in: StAHH, 221-11, M 6343; Die Wahlen zur Aerztekammer, in: Hamburgischer Correspondent, 4.4.1928; Carl Heinz Wandrey: Aus der Geschichte der KV Hamburg, in: Hamburger Ärzteblatt, 23 (1969), 12, S. 410-421, hier S. 415.

4 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, in: StAHH, 221-11, M 6343.

5 Anna von Villiez: Mit aller Kraft verdrängt. Entrechtung und Verfolgung „nicht arischer“ Ärzte in Hamburg 1933 bis 1945 (Studien zur jüdischen Geschichte, 11), München/Hamburg 2009, S. 62-72, hier S. 63.

6 Dr. Th. Matthies: Der NSD-Aerztebund und die Hamburgische Aerztekammer von 1930 bis 1935, in: Geschichte der Hamburgischen Ärztekammer, Hamburg [ca. 1940], S. 133-141, hier S. 138.

7 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, in: StAHH, 221-11, M 6343.

8 Villiez, Mit aller Kraft verdrängt, S. 68-72; Wandrey, Aus der Geschichte der KV Hamburg, S. 416. Vgl. als Fallstudie für Berlin: Judith Hahn/Rebecca Schwoch: Anpassung und Ausschaltung. Die Berliner Kassenärztliche Vereinigung im Nationalsozialismus, Berlin/Teetz 2009.

9 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, Anlage, in: StAHH, 221-11, M 6343.

10 Thieding: Der Arzt in der Sozialversicherung, in: Mitteilungen für die Ärzte und Zahnärzte Groß-Hamburgs, Jg. 1933, Nr. 13 vom 26.3.1933, S. 180.

11 Villiez, Mit aller Kraft verdrängt, S. 69; Winfried Süß: Standeswesen, in: Robert Jütte u.a.: Medizin und Nationalsozialismus. Bilanz und Perspektiven der Forschung, Göttingen 2011, S. 53-62, hier S. 55.

12 Mitteilungen für die Ärzte und Zahnärzte Groß-Hamburgs, Jg. 1933, Nr. 21 vom 21.5.1933, S. 291.

13 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, Anlage, in: StAHH, 221-11, M 6343.

14 Ebd.

15 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, in: StAHH, 221-11, M 6343.

16 Zu Bayer vgl. Andreas Babel: Kindermord im Krankenhaus. Warum Mediziner während des Nationalsozialismus in

Rothenburgsort behinderte Kinder töteten, Bremen 2015, S. 21-31.

17 Marc Burlon: Die „Euthanasie“ an Kindern während des Nationalsozialismus in den zwei Hamburger Kinderfachabteilungen, Diss. Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf 2009, S. 241, S. 89-92. Vgl. auch Hildegard Thevs/Beate Meyer: Der Kindermord im Kinderkrankenhaus

Rothenburgsort, in: Hildegard Thevs: Stolpersteine in Hamburg-

Rothenburgsort. Biographische Spurensuche, hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg 2011, S. 132-230.

18 Zitiert nach ebd., S. 148, dort leider ohne Jahres- oder Quellenangabe.

19 So erwähnt Burlon in seiner Studie, dass Thieding als Kuratoriumsmitglied in den 1950er Jahren laut Angaben des Generalstaatsanwalts Gerhard Kramer im Besitz eines Schreibens des Klinikleiters Bayer gewesen sei, in dem dieser angab, „auch Versuche an Kindern vor ihrem Ableben unternommen zu haben“ (Burlon, Die „Euthanasie“, S. 224).

20 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, in: StAHH, 221-11, M 6343.

21 „Abschrift“ [Liste Hamburger Betriebe mit Zahl ausländischer Zwangsarbeiter/innen und zuständigen Betriebsärzten], undatiert, in: StAHH, 352-3, II N 82, Blatt 89.

22 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 24.2.1946, in: StAHH, 221-11, M 6343.

23 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 6.8.1945, in: StAHH, 221-11, M 6343.

24 Fragebogen Military Government of Germany, ausgefüllt von Dr. med. Friedrich Thieding, 6.8.1945, Anlage: Bemerkungen, in: StAHH, 221-11, M 6343.

25 Jürgen W. Falter: Wer durfte NSDAP-Mitglied werden und wer mußte draußen bleiben, in: ders. (Hg.): Junge Kämpfer, alte Opportunisten. Die Mitglieder der NSDAP 1919-1945, Frankfurt a.M./New York 2016, S. 15-39, hier S. 16. S. 27f.; vgl. Wolfgang Benz (Hg.): Wie wurde man Parteigenosse? Die NSDAP und ihre Mitglieder, Frankfurt a.M. 2009.

26 Fragebogen Action Sheet betr. Friedrich Thieding, 4./26.3.1946, in: StAHH, 221-11, M 6343; 609 L/R Det Mil Gov, Public Health, Notification of Appointment, an MOH Hamburg, 5.4.1946, in: ebd.; Fachausschuß Nr. XII, Fragebogen Action Sheet betr. Friedrich Thieding, 2.2.1949, in: ebd.

27 Thomas Gerst: Ärztliche Standesorganisation und Standespolitik in Deutschland 1945-1955 (MedGG-Beihefte, 21), Stuttgart 2004, S. 30; Wandrey, Aus der Geschichte der KV Hamburg, S. 416f. Vgl. Thiedings Artikel: Friedrich Thieding: 30 Jahre Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, in: Hamburger Ärzteblatt, 3 (1949), 10, S. 207-208.

28 Gerst, Ärztliche Standesorganisation, S. 191f., S. 196; Friedrich Thieding: Die Neugründung des Verbandes der Ärzte Deutschlands, in: Hamburger Ärzteblatt, 3 (1949), 6, S. 118-121; Bunte Welt, in: Hamburger Abendblatt, 26.9.1959; Wir notieren kurz, in: Hamburger Abendblatt, 28.9.1958.

29 Hamburger

Rundblick , in: Hamburger Abendblatt, 17.6.1950; Arzt und Philosoph, in: Hamburger Abendblatt, 25.2.1954, S. 1; Wandrey, Aus der Geschichte der KV Hamburg, S. 418.

30 Hohe Auszeichnung, in: Hamburger Abendblatt, 3.10.1955, S. 2; Großkreuz für Hamburger Arzt, in: Hamburger Abendblatt, 25.9.1956, S. 6; Hamburger

Rundblick , in: Hamburger Abendblatt, 8.10.1958.

31 Bundessozialrichteramt für Hamburger Arzt, in: Hamburger Abendblatt, 8.7.1959, S. 3.

32 Friedrich Thieding: Der alte Mensch und die Gesellschaft. Eine sozialmedizinische Studie (Schriftenreihe aus dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens, 20), Stuttgart 1965; ders.: Der Arzt im Fegefeuer der Massen, Stuttgart 1961; ders.: Krankheit und Wirtschaft. Eine sozialmedizinische Studie, Stuttgart 1960; ders.: Der Mensch und die soziale Krankenversicherung. Gedanken zu einer sinnvollen Neuordnung, Stuttgart 1959; ders.: Das soziale Mosaik. Eine Studie der individuellen und kollektiven Leistungen zur Sicherung des Lebens. Ein Beitrag zur Neuordnung der Sozialversicherung, Hamburg 1956; ders.: Die kassenärztliche Praxis. Eine Einführung in die kassenärztliche Tätigkeit für Ärzte (Schriften für ärztliche Fortbildung, 4), Hamburg 1947.

33 Empfang im Überseeclub, in: Hamburger Abendblatt, 7.10.1958, S. 7; Dr. F. Thieding, in: Hamburger Abendblatt, 23.5.1967, S. 4.

34 Sein Verdienst: Die ärztliche Fortbildung, in: Hamburger Abendblatt, 15.10.1965, S. 10.

35 Dr. F. Thieding, in: Hamburger Abendblatt, 23.5.1967, S. 4. Vgl. weitere Zeitungsartikel und Traueranzeigen in: StAHH, 731-8, A 770 Thieding, Friedrich.

36 Hildegard Thevs: Stolpersteine in Hamburg-

Rothenburgsort. Biographische Spurensuche, Hamburg 2011, S. 123-131, vor allem S. 129f.

37

www.hartmannbund.de/stiftungen/fts/ueber-die-stiftung (zuletzt eingesehen am 18.5.2020); Arzt geehrt, in: Hamburger Abendblatt, 30.5.1972.