Hamburger Frauenbiografien

Werk- und Zuchthaus

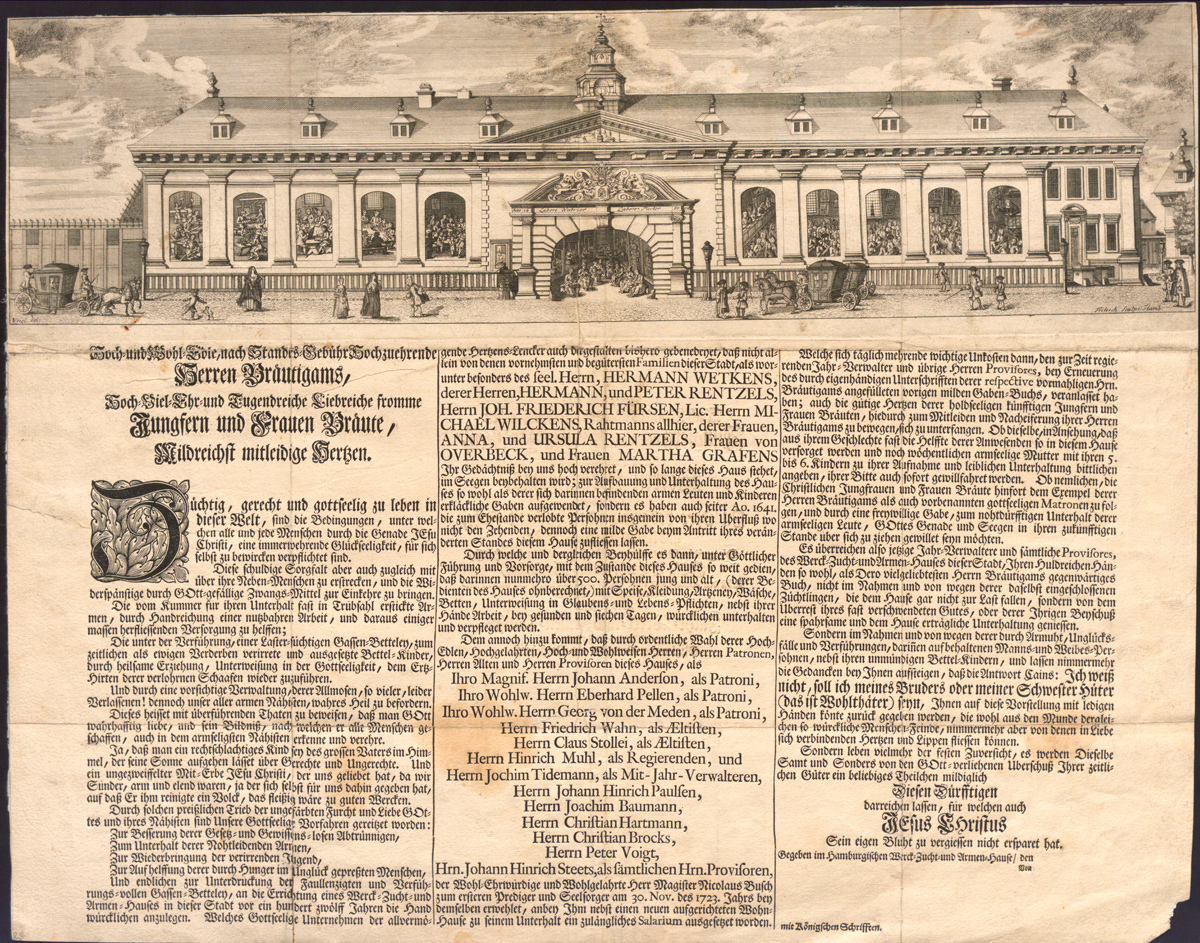

Eine Art "Bettelbrief". Seit 1641 wurden die "zum Ehestande verlobten Personen" aufgefordert, von "ihrem Überfluss" eine "milde Gabe beim Eintritt ihres veränderten Standes diesem Hause zufließen zu lassen"; Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Eine Art "Bettelbrief". Seit 1641 wurden die "zum Ehestande verlobten Personen" aufgefordert, von "ihrem Überfluss" eine "milde Gabe beim Eintritt ihres veränderten Standes diesem Hause zufließen zu lassen"; Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Ansicht des Werk- und Zuchthauses sowie des Spinnhauses, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Ansicht des Werk- und Zuchthauses sowie des Spinnhauses, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Die Insassinnen und Insassen sollten durch Gebet, Arbeit und Strafen zu arbeitsamen Mitgliedern der Gesellschaft erzogen werden. Die häufigsten Disziplinarstrafen waren das Fesseln der Beine an Blöcken, das Einschließen der Insassen in Strafkojen, das Schlagen und der Nahrungsentzug. „Ernähre dich durch eigene Erwerbsarbeit“ hieß das Lebensmotto. Nur so war nach Meinung von Kirche und Staat ein gottgefälliges Leben möglich. Entsprechend stand über dem Eingangsportal des Werk- und Zuchthauses: „Ich ernähre mich durch die Arbeit, ich werde durch die Arbeit gezüchtigt.“ Durch dieses Arbeitsethos sollte u. a. das merkantilistische Wirtschaftssystem befördert werden, dessen Credo hieß: möglichst den größten Teil der Güter und Waren im eigenen Lande zu produzieren und den geringsten Teil zu importieren, damit das aus dem Gewerbe gewonnene Kapital dem eigenen Lande erhalten blieb. Um dieses Ziel durchzusetzen, musste die Arbeitsproduktivität gesteigert werden, was durch Beschäftigung möglichst vieler Menschen erreicht werden sollte. Da jedoch ein großer Teil der Armutsbevölkerung außerhalb des Produktionsprozesses stand, wurden Werk- und Arbeits/Zuchthäuser errichtet, in denen Bettlerinnen, Bettler und Arme arbeiten mussten. Gleichzeitig trug die Obrigkeit mit der Errichtung von Werk- und Zuchthäusern ihrem „Wohlfahrtsgedanken“ Rechnung, indem sie den Armen Beschäftigung bot. Die Idee, Bettler und Bettlerinnen nicht zu bloßen AlmosenempfängerInnen zu machen, sondern ihnen Arbeit zu geben, war im Prinzip eine löbliche Einstellung. Sie wurde für die Armen jedoch fatal, weil sie nur 1/4 des ortsüblichen Lohns erhielten und somit kaum eine Chance hatten, aus ihrer elenden Lage herauszukommen.

In verschiedenen Arbeitssälen wurde für die Fabrikation von Tuch, Rasch, Leinwand, Strümpfen, handschuhen, Feultüchern und Haar- und Feuerdecken gewebt, gesponnen, Wolle gekratzt und genäht. Die Arbeitsbedingungen waren schlecht und die Gesundheit oft gefährdet. Besonders das Haareklopfen und das Verspinnen der Kuhhaare für haarene Decken, was Zwangsarbeit war und von Frauen und Kindern verrichtet wurde, war sehr gesundheitsgefährdend. Bei diesen Arbeiten wurde sehr viel Staub aufgewirbelt, der sich in den Lungen festsetzte und "Lungensucht" zur Folge hatte. Zwangsarbeit mussten solche Frauen udn Kinder verrichten, die als "faul" und "widerspenstig" betrachtet wurden.

Frauen, die keine Zwangsarbeit verrichten mussten, spannen Wolle im großen Frauenspinnsaal oder strickten Strümpfe.

Die Arbeitszeit dauerte im Sommer von sechs Uhr früh bis 20 Uhr und im Winter von sieben Uhr bis 21 Uhr.

Im Werk- und Zuchthaus wurden auch Bürgersfrauen eingewiesen, wenn sie ihren Ehemännern unbequem wurden:

Für solche Frauen, die meist vom Ehemann eines "liederlichen" Lebenswandels beschuldigt worden waren, zahlte der Ehemann ein Kostgeld ans Werk- und Zuchthaus. Beispiel: Seit dem Jahr 1733 saß eine Ehefrau mit "gutem Betragen" im Zuchthaus. Der Provisor wollte sie befreien. Der Ehemann, der 40 Mark Kostgeld bezahlte, war dagegen. Von dem Bruder der Frau erfuhr der Jahrverwalter, dass der Senat dem Zuchthaus eine Visitation abstatten wollte. Als diese stattfand, kam der Bruder dazu, die beiden Herren Commissare verglichen die Parteien, und die Frau wurde entlassen. Der Bruder der Frau nahm seine Schwester auf und der Ehemann, der seine Frau nicht zurück haben wollte, zahlte nun an seinen Schwager das Kostgeld.

1721 wurde die Frau eines Schneiders auf Anstiften ihres Ehemannes von ihm bestochenen Vögten ins Zuchthaus gebracht.

Text: Rita Bake

Anmerkung:

1 Zit nach: Alfred Streng: Geschichte der Gefängnisverwaltung in Hamburg von 1622-1872. Hamburg 1890.

- Rita Bake: Vorindustrielle Frauenerwerbsarbeit. Arbeits- und Lebensweise von Manufakturarbeiterinnen im Deutschland des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung Hamburgs. Köln 1984.

1 Zit nach: Alfred Streng: Geschichte der Gefängnisverwaltung in Hamburg von 1622-1872. Hamburg 1890.

- Rita Bake: Vorindustrielle Frauenerwerbsarbeit. Arbeits- und Lebensweise von Manufakturarbeiterinnen im Deutschland des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung Hamburgs. Köln 1984.