Suchformulare

Aufsätze

Erklärung zur Datenbank

Stand Januar 2024: 914 Kurzprofile und 332 sonstige Einträge.

Diese Datenbank ist ein Projekt in Fortsetzung (work in progress). Eine Vollständigkeit ist niemals zu erreichen. Sie startete online im Februar 2016 mit rund 520 Profilen und mehr als 200 weiteren Einträgen und wird laufend ergänzt und erweitert werden. Wissenschaftliche Institute, Gedenkstätten, Universitäten und zum Thema forschende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können gern ihre erarbeiteten Profile in diese Datenbank stellen lassen.

Quellenangaben, die sich auf Webseiten beziehen, sind die zum Zeitpunkt der Recherche gefundenen. Sollten Sie veraltete Links oder Aktualisierungen bzw. Verschiebungen der Inhalte feststellen, freuen wir uns über Hinweise.

Vor etlichen Jahren hat die Landesszentrale für politische Bildung Hamburg die Stolperstein-Datenbank www.stolpersteine-hamburg.de ermöglicht und gibt seit rund zehn Jahren gemeinsam mit dem Institut für die Geschichte der Deutschen Juden unter der Projektleitung von Dr. Beate Meyer und Dr. Rita Bake von der Landeszentrale für politische Bildung die Publikationsreihe „Stolpersteine in Hamburg, biografische Spurensuche“ heraus. Mit dieser Datenbank „Die Dabeigewesenen“ möchte die Landeszentrale für politische Bildung nun den Blick auf diejenigen lenken, die das NS-System stützten und mitmachten. Denn:

Eine Gesellschaft, die sich eine offene und freie Zukunft wünscht,

muss [...] über eine Kultur verfügen, die nicht auf dem Verdrängen

und Vergessen der Vergangenheit beruht.“ (Mario Erdheim Psychoanalytiker) 1)

Diese aktuell immer noch so wichtige Aussage bildet den inhaltlichen Ausgangspunkt dieser Datenbank. Sie enthält eine Sammlung mit Kurzprofilen über Menschen, die auf unterschiedlichste Weise an den NS-Gewaltverbrechen in Hamburg Anteil hatten, z.B. als Karrierist/innen, Profiteur/innen, Befehlsempfänger/innen, Denunziant/innen, Mitläufer/innen und Täter/innen. Aber auch sogenannte Verstrickte, die z. B. nach durchlittener Gestapo-Folter zum Spitzel wurden. Unter all diesen Dabeigewesenen gab es auch Menschen, die in keiner NS-Organisation Mitglied waren, die aber staatliche Aufträge - zum Beispiel als Künstler oder Architekt - annahmen und so von dem NS-System profitierten, im Gegensatz zu denen, die sich diesem System nicht andienten, deshalb in die Emigration gingen oder in Kauf nahmen, keine Karriere mehr zu machen bzw. kaum noch finanzielle Einnahmen zu haben.

Ebenso wurden solche Personen aufgenommen, die zum Beispiel vor und während der NS-Zeit den Idealen des Heimatschutzes und der Technik-Kritik anhingen und das NS-Regime dadurch unterstützten, indem sie staatliche Aufträge annahmen, die diesen Idealen entsprachen, da das NS-System solche Strömungen für seine Ideologie vereinnahmte.

Für die Datenbank „Die Dabeigewesenen“ wurden alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wie Medizin, Justiz, Bildung und Forschung, Verwaltung, Kirche, Fürsorge und Wohlfahrt, Literatur, Theater und Kunst, Wirtschaft, Sport, Polizei und parteipolitische Organisationen berücksichtigt.

„denn wir können (…) das ganze Phänomen des Mitmachens und des Ermöglichens, das ja in der NS-Zeit eine genauso große Rolle gespielt hat, wie die Bereitschaft, selbst aktiver Täter vor Ort zu sein - das alles können wir nur verstehen, wenn wir die verschiedenen Facetten der Täterschaft noch viel genauer betrachten, als das bisher geschehen ist." 2)

In vielen Profilen wird der weitverbreitete Enthusiasmus vieler Deutscher für den Nationalsozialismus, gegenüber „seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik, seine Architektur, seine Weltanschauung" 3) etc. deutlich. Und es zeigt sich, dass Menschen das NS-System stützten, indem sie z. B., ohne darüber nachzudenken und ohne zu hinterfragen, bereitwillig moralische und soziale Normen des NS-Staats übernahmen.

Mit Schaffung der „Ausgrenzungsgesellschaft“ war es für die „Mehrheitsgesellschaft“ möglich, u. a. NS-Rassentheorien praktisch umzusetzen.

Diese Erkenntnis ist angesichts heutiger aktueller gesellschafts-politischer Entwicklungen von Bedeutung. In einem Interview zum Thema Fremdenfeindlichkeit bemerkte der Antisemitismusforscher Prof. Dr. Wolfgang Benz auf die Frage, ob aus der Geschichte zu lernen sei. „Wir könnten schon. Wir könnten zum Beispiel lernen, dass der Fremde nicht schuld ist an dem Hass, der ihm widerfährt. Es scheint tatsächlich schwierig zu vermitteln zu sein, dass das Opfer nicht dafür verantwortlich ist, dass es totgeschlagen oder misshandelt wird. Juden werden nicht verfolgt, weil an ihnen etwas ist, was sie zu Opfern macht, sondern weil die Mehrheitsgesellschaft Opfer braucht, und zwar zur eigenen Identitätsstiftung. Zuwanderer, Fremde, Andersgläubige werden ausgegrenzt. Das stärkt das Selbstgefühl der Mehrheit.“ 4)

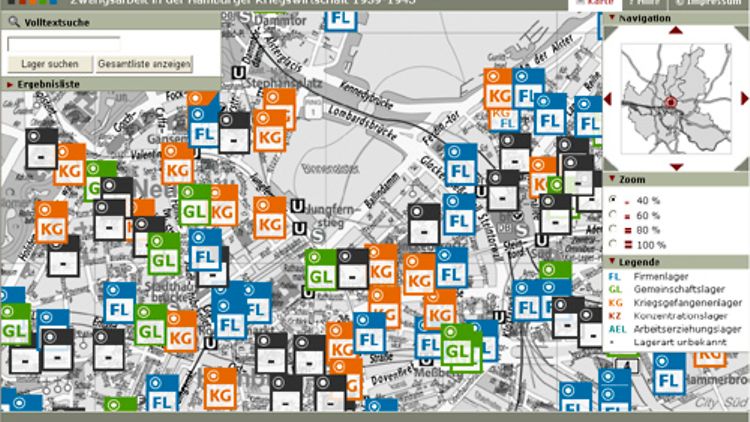

Mit der Datenbank soll eine Hamburg Topographie der „Dabeigewesenen“ entstehen, um somit konkrete Orte des NS-Geschehens sichtbar zu machen. Deshalb werden auch nur diejenigen Dabeigewesenen aufgenommen, die zwischen 1933 und 1945 in Hamburg mit seinen Grenzen nach 1937 gelebt/gearbeitet haben. Neben Personenprofilen sind auch Adressen von NSDAP-Organisationen und -Einrichtungen zu finden. Darüber hinaus gibt es für einzelne Stadtteile Einträge, die die NS-Aktivitäten im Stadtteil beschreiben. In der Datenbank kann nach Namen, Straßen, Bezirken und Stadtteilen gesucht werden, damit also auch nach den Wohnadressen und/oder Adressen der Arbeitsstätten (soweit recherchierbar). Durch Hinzuziehen der Stolpersteindatenbank (hier sind die Adressen der NS-Opfer aufgenommen, für die bisher Stolpersteine verlegt wurden) und der virtuellen Hamburg-Stadt-Karte (sie verzeichnet die Zwangsarbeiterlager und Firmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben) wird eindringlich deutlich, wie dicht benachbart Opfer und Dabeigewesene in Hamburg gelebt und gewirkt haben. Mit diesen Informationen ist es immer schwerer, die altbekannte Entschuldigung aufrecht zu erhalten; wir haben doch nichts davon gewusst.

In den vorgestellten Profilen liegt der Fokus auf Handlungen und Einstellungen zum NS-Regime. Privates wird nur erwähnt, wenn es für die Haltung zum NS-Regime von Relevanz ist. Recherchegrundlage für diese Datenbank waren bereits vorhandene wissenschaftliche Veröffentlichungen (z. B. von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und dem Institut für Zeitgeschichte), Biographien, Sammelbände und Dissertationen zu Hamburg im Nationalsozialismus, aber auch in diversen Fällen Entnazifizierungsakten und andere Akten und Dokumente, die im Staatsarchiv Hamburg zur Verfügung stehen. Für die Adressenrecherchen wurden die digitalisierten Hamburger Adressbücher von 1933 bis 1943 der Staats- und Universitätsbibliothek genutzt. Trotz größter Sorgfalt beim Zusammentragen der Daten, ist es dennoch möglich, dass Schreibweisen von Namen variieren und Lebensdaten fehlerhaft sind. In den Profilen und den Beschreibungen der Funktionen sowie des „Wirkens“ des Dabeigewesenen konnte nicht komplett auf das NS-Vokabular – der Sprache der Täter – verzichtet werden, dennoch wurde versucht, diesen Anteil gering zu halten und neutralere Umschreibungen zu finden.

Die meisten der aufgeführten Personen wurden schnell nach Kriegsende durch die Entnazifizierungsstellen als entlastet eingestuft, sie mussten sich selten vor Gericht verantworten oder sie wurden aufgrund von Verjährung ihrer Taten nicht juristisch verurteilt. So stellt Can Bozyakali in seiner Dissertation z. B. zum Sondergericht am Hanseatischen Oberlandesgericht fest, dass auch in Hamburg bis Anfang der 1950er Jahre 63% aller Justizjuristen, die am Sondergericht tätig gewesen waren, wieder in den Justiz-Dienst eingestellt wurden. „[…] anhand dieser Werte [kann] von einer ‚Renazifizierung‘ gesprochen werden.“ 5)

Dr. Rita Bake, Dr. Brigitta Huhnke, Katharina Tenti (Stand: Anfang 2016)

1) Mario Erdheim: „I hab manchmal furchtbare Träume … Man vergißts Gott sei Dank immer glei...“ (Herr Karl), in: Meinrad Ziegler, Waltraut Kannonier-Finster: Österreichisches Gedächtnis. Über Erinnern und Vergessen der NS-Vergangenheit. Wien 1993.

2) Wolfram Wette: Deutschlandfunk-Interview am 20.11.2014, anlässlich seines neuen Buches: „Ehre, wem Ehre gebührt. Täter, Widerständler und Retter - 1933-1945“, Bremen 2015.

3) Raphael Gross: Anständig geblieben. Frankfurt a. M. 2010, S. 17.

4) Wolfgang Benz: „Ich bin schon froh, wenn es nicht schlimmer wird". Der Historiker Wolfgang Benz über die lange Geschichte der Fremdenfeindlichkeit in Deutschland – und was neu ist an den Pegida-Märschen. Interview: Markus Flohr und Gunter Hofmann, in ZEIT online vom 21. Dezember 2015. www.zeit.de/zeit-geschichte/2015/04/wolfgang-benz-pegida-antisemitismus-fremdenfeindlichkeit

5) Can Bozyakali: Das Sondergericht am Hanseatischen Oberlandesgericht: Eine Untersuchung der NS-Sondergerichte unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung der Verordnung gegen Volksschädlinge, Frankfurt/ Main 2005, S. 235.